2011/04/13

vbindiff : Good tools for compare binary files.

2011/04/12

SD card automount for Embedded Linux

If we want to using SD card auto mount.

Please reference manual page of command "mdev".

# mdev --helpBusyBox v1.18.4 (2011-04-01 22:32:35 CST) multi-call binary.

Usage: mdev [-s]

-s Scan /sys and populate /dev during system boot

It can be run by kernel as a hotplug helper. To activate it: echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplugIt uses /etc/mdev.conf with lines[-]DEVNAME UID:GID PERM [>|=PATH] [@|$|*PROG]

Follow above information.

step 1. make sure build the feature "hotplug" to kernel

step 2. edit /etc/mdev.conf like below :

sd.* 0:0 660 */sbin/automount.sh $MDEV

mmc.* 0:0 660 */sbin/automount.sh $MDEV

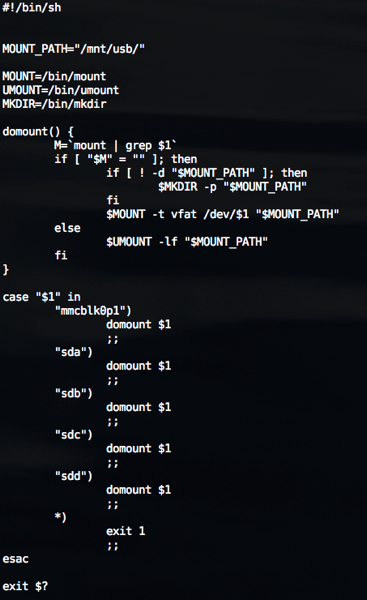

step 3. add /sbin/automount.sh like below:

step 4. Add command at /etc/rc.d/rc.sysinit

# echo /sbin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug

2011/04/11

2010/03/25

Standard I/O Redirection

Linux 提供三種 I/O Streams 給程式使用

STDIN (0) : default is keyboard.

STDOUT (1) : default is terminal.

STDERR (2) : default is terminal.

而 STDOUT 和 STDERR 可以被重新導向至檔案 ( I/O Redirection ), 作法如下:

$ binary > (將 STDOUT 重新導向)

$ binary 2> (將 STDERR 重新導向)

$ binary &> (將所有輸出重新導向)

$ binary 2>&1 (將 STDERR 重新導向至 STDOUT)

$ binary >&2 (將STDOUT 重新導向至 STDERR)

使用 > 輸出導向的檔案預設會被完全覆蓋, 也可改用 >> 來添加在原檔案的結尾

而關閉 File Description 的方式則如下:

$ n<&- (關閉 Input File Description n)

$ 0<&- , $ <&- (關閉 STDIN)

$ m>&- (關閉 Output File Description m)

$ 1>&- , $ >&- (關閉 STDOUT)reference : http://tldp.org/LDP/abs/html/io-redirection.html

2010/03/14

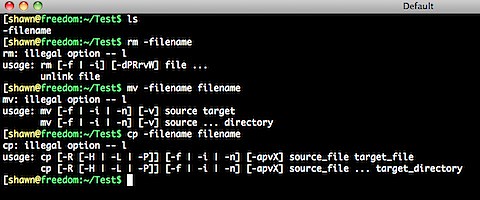

Linux 底下處理減號開頭的檔案名稱

在 Linux 底下, 由於減號(-) 通常都被來利用為指令的 Option,

因此若我們執行檔案處理的指令時,

若遇到減號開頭的檔名 (Example : -filename)

則通常會無法順利執行,

例如:

$ rm -filename

$ mv -filename filename

$ cp -filename filename

這幾個執行的結果都是失敗的!

遇到這種情況我們通常可以透過 ./ 或是 -- 來解決:

$ cp ./-filename filename

$ rm -- filename

當然啦,在UNIX底下, 減號是非常常用的特殊符號, 極度不建議拿來命名檔案或資料夾,

但若真的遇到這種狀況的話, 就透過以上的方式來處理囉 :)

2010/03/09

X over ssh

一般我們遠端使用 Linux or Unix 主機時,

常用的方式有 VNC, 另一種就是透過 ssh 來啟動 X 圖形介面.

X 視窗系統(目前版本為 X11) 提供了圖形介面來代替文字操作介面, 多數 Unix-linx 的作業系統都有支援,

ssh 則是使用 Secure shell, 透過網路來做兩台主機間的溝通. 可以在加密的狀態下使兩台有ssh的裝置透過網路連接

如果我們透過 ssh 使用 X windows system,

就可以透過遠端連線來使用圖形話GUI介面,

要使用 X over ssh 要先準備幾個項目

1. 首先在本機端 (local) 安裝 X server

2. 遠端系統必須預先安裝 xterm, xeyes, xcalc, xlogo, xedit, xload, xclock, and twm, mwm, Gnome and/or KDE

3. 選擇性安裝 xsnow, rclock, rxvt, xpaint, xdaliclock, Blackbox, wmaker, and fvwm2

5. 遠端系統必須運行 sshd .

當準備好以上幾個項目後, 就可以透過簡單的指令來實作 X over ssh

只要在平常ssh 指令後加上 "-X" option, 就能讓 X windows 通過 ssh 來運行

例如:

ssh -X 192.168.0.100

若是遠端的主機使用標準外的ssh port (default port 22),

則可以加上 "-p" 來指定使用的 port.

ssh -X -p 8080 192.168.0.100

當login近遠端的主機後, 及可以透過 command line 帶起圖形介面的APP.

這邊的例子是透過 X 啟動遠端主機的 Wireshark,

要注意的是, 雖然 wireshark 是開在 local 的畫面,

但實際上透過網路鯊魚擷取到的封包是遠端主機網路介面抓到的喔!

另外也可以在透過ssh -X 連線到遠端主機後,

執行遠端的 gnome 介面或是 kde 介面,

就可以以圖形介面來操作系統囉!

$ startkde

$ gnome-session

reference:

2010/03/04

Vim Session

Vim 7 除了相當好用的 Vim Tab Pages 功能外,

也能搭配 mksession 來儲存目前 Vim 的狀態,

例如,每次工作實都開了一些Vim Tab Pages,

或是設定了一些 .vimrc 中非預設的設定

但關掉 Terminal 後就通通消失,

Tab Page要重開, 設定也要重新設定過,

這時候就可以利用 mksession的功能囉!

:mksession 預設會幫你在目前的目錄底下產生 Session.vim

裡面記錄了已經開啟的 Tab 資訊以及其他設定,

也可以用縮寫 :mks

下次開始 Vim 時, 只要加上 -S Session.vim,

或是開啟 Vim 後使用 :source Session.vim,

就能恢復上次工作的狀態了:)

當然,也可以自己決定Session檔的名稱,

只要在 mksession 時指定檔案名稱即可

:mksession filename

要注意的是如果Session file 已經存在,

則必須要加上 ! 來覆蓋已存在的檔案.

:mksession! filename

搭配Tab Pages 真的是蠻方便的功能唷^^b

2010/02/07

Vim Tab Page 功能

:tae[dit] or tabnew + filename 開新 tab page

:tabc

:tabc[lose] {count}

:tabo[nly]

:tabn[ext] 下一個tab

:tabp[revious] 上一個tab

:tabm[move] [N] 移動目前的Tab Page順序到第N頁, 若N為0則移動到第一頁.

:tabfind filename* 尋找當前目錄檔案filename開頭的檔名

:tabs 列出以開啟的tab

:tabdo %s/foo/boo/g 將開啟的tab中所有foo替換成boo

Note that : Tab Page 是 Vim 7 開始加入的新功能

--

2010/01/25

[ssh notes]ssh config

在~/.ssh/config

可設定預設ssh連到主機的 Account 和 port.

example:

Host 名稱

HostName DomainName

User 預設登入帳號

Port port number

2010/01/11

[vim skills] makeprg and errorformat

makeprg 與 errformat 讓 vim 結合了編譯器的功能

而 errorformat 則記錄了編譯過程中的錯誤與警告,

讓我們可一邊撰寫程式碼, 一邊除錯

而 makeprg 選項的功能是定義編譯時執行的指令,

當我們在 vim 的command mode 輸入 :make 時,

makeprg 所代表的指令就會被執行, 預設為 make.